陇山南麓,渭水北流。甘肃东南隅,有座城叫天水。

“蒹葭苍苍,白露为霜。所谓伊人,在水一方”——据说,《诗经·秦风·蒹葭》的灵感便采撷于天水渭水之畔。

出长安入天水,从40余摄氏度的西安出发,抵达天水时已凉爽许多。此地连接河西走廊的苍茫,又浸润着关中平原的厚重;既有“天河注水”的神话,又藏着华夏文明最原始的诗歌浪漫。这座被《水经注》称为“上邽”的古城,用数千年光阴酿就了一坛陈酒,未饮已觉醇香。11年前,我曾有机会来此城,却选择了放弃,从此便念念不忘。

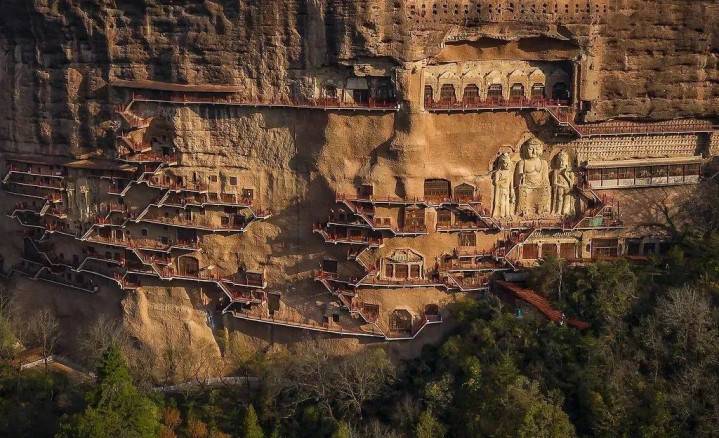

既然不忘,或有回响。再次的踏访是在2025年的7月17日,出天水市区东南行35公里,秦岭余脉间一座形似麦垛的山体拔地而起。遥望山体,千余尊佛像依崖而凿,栈道凌空穿云。昨日购得110元门票,因出发较早,游客不算多,便沿栈道拾级而上。我问导游,麦积山石窟破坏严重吗?她说,“麦积山石窟没有遭受破坏。”的确,因地处偏远、山高林密,杂草丛生,栈道损毁,行走不便,长期对石窟具体位置仅存模糊认知。

133窟是此行的精彩所在,远甚于上周探访的洛阳龙门石窟。导游拿钥匙打开洞窟,迎面便是释迦主佛。他身着通体袈裟,眼神低垂俯视,右手前伸悬停,似欲抚摸又凝滞空中;其子罗睺罗双手合十立于佛侧,身形微侧,面露卑怯与期待。

这一场景源自佛经故事:罗睺罗是释迦牟尼出家前之子,佛陀成道后返乡首次与儿子相见。导游说:“我关灯,大家看看佛眼。”只见佛眼含泪光,令人震撼,或是因为眼中镶嵌有琉璃,开关灯时,佛眼呈现出两种不同的法相。

释迦会子又称“罗睺罗授记”,所在的133窟禁止拍照,需额外支付180元。虽未留下影像,但宋代造像尚意重韵,衣纹的清逸灵动挥之不去。

出了窟门,山风掀起衣角。回头望,133窟的崖壁上,历代开凿的洞窟如蜂巢般密布;而这一方小小的空间,却用一尊佛、一尊沙弥、一方藻井,将北周的丰肌秀骨、隋唐的雍容大气,以时人的面貌一一呈现。它不仅是佛的居所,更是古人凿出的理想。(撰文丨周有早课)